别拿豆包当人

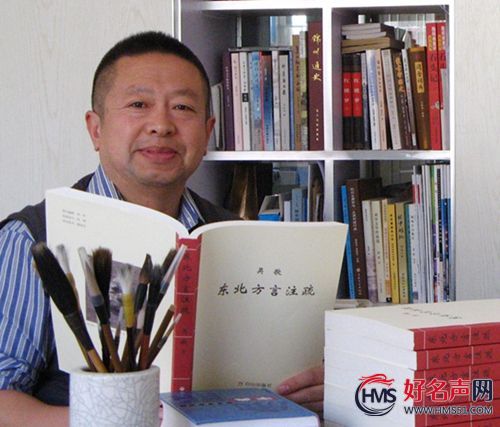

文图/吴歌(辽宁锦州)

人云:别拿豆包不当干粮。我说:别拿豆包当人。

此话从何说起呢?

骑驴吃豆包儿——乐颠馅儿(象儿)咧。本系同音双关歇后语。其中的“馅”与“象”,因儿化而同音。

乐颠象之“象”,即形象之“象”。颠象,义犹失态。乐颠象,义犹得意忘形。

“乐颠:乐颠颠,行走欢乐的样子。形容非常高兴。也讥讽人高兴得忘乎所以。”——好词好句大全(20141227)《描写人情感高兴的歇后语》中,“骑驴吃豆包——乐颠了馅”之释文。文中“忘乎所以”,是否等同“忘形”呢?

诠释这条歇后语,舍“馅”取“乐颠”,概因未曾观照到“馅”后之“象”。所谓“行走欢乐”,亦非“颠馅”本义。单就“颠馅”而解读人之“乐”,难免隔靴搔痒。

此处之“颠”,亦应属于双关语——“颠簸”兼“从上而陨”。从上而陨,语出《康熙字典》。因此,颠馅,应可解读为“颠簸且使豆馅儿从上洒落”。

歇后语之所以叫歇后语,在于隐去“后语”时,能够以“前语”推演其义。

反之,倘若隐去“前语”,仅用“后语”,不仅不合“歇后”套路,而且可能张冠李戴。诸如:

“5000多只家养大雁,每只能卖到300元,143个入社养雁的贫困户‘乐颠了馅’。”——绥化新闻网(20161113)《庆安畜牧扶贫给贫困户扶出实在收入》

“悠着点,乐颠馅儿了,都。”——四丫《从老屋走来》(20191217摘自 辽宁作家网)

两例所谓“乐颠馅”,均应为“骑驴吃豆包儿”之后语。

如同不能隐去“电线杆子绑鸡毛”,说谁“好大掸子”。同理,不能隐去“骑驴吃豆包儿”,说谁“乐颠馅儿”。人本身,没有“掸子”,也没有“馅儿”。

与“颠象儿(馅儿)”同出一辙的,还有“露相儿(馅儿)”。如:

不用说,他了解自己已在众人的眼目里露了露从没露过的丑相,并对自己刚才怎么会发生那样突然的行动感到惊异,也感到懊恼;不过很快便又觉着那还算不得全部露馅!——《汉语大词典》引自康濯《三面宝镜》。其后文所“露”之“馅”,应为前文“露”过之“相”。

人非豆包,无以“颠馅儿”,无以“露馅儿”。形象之“象”,真相之“相”,儿化后与“馅儿”同音。因此,“馅儿”经常替“象儿”和“相儿”背锅。

[编辑 半夏]

【好名声网】忘了真好(包明丽)

【好名声网】忘了真好(包明丽) 【好名声网】名字趣谈(包明丽)

【好名声网】名字趣谈(包明丽) 【好名声网】人海拾贝(包明丽)

【好名声网】人海拾贝(包明丽) 【好名声网】婚姻碎语(包明丽)

【好名声网】婚姻碎语(包明丽) 【好名声网】幸福的回忆(包明丽)

【好名声网】幸福的回忆(包明丽) 【好名声网】春暖花开见“彩虹”(包明丽)

【好名声网】春暖花开见“彩虹”(包明丽) 【好名声网】最美四月天(刘莉)

【好名声网】最美四月天(刘莉) 【好名声网】爆竹虽无声,春风仍送暖(包明丽)

【好名声网】爆竹虽无声,春风仍送暖(包明丽)