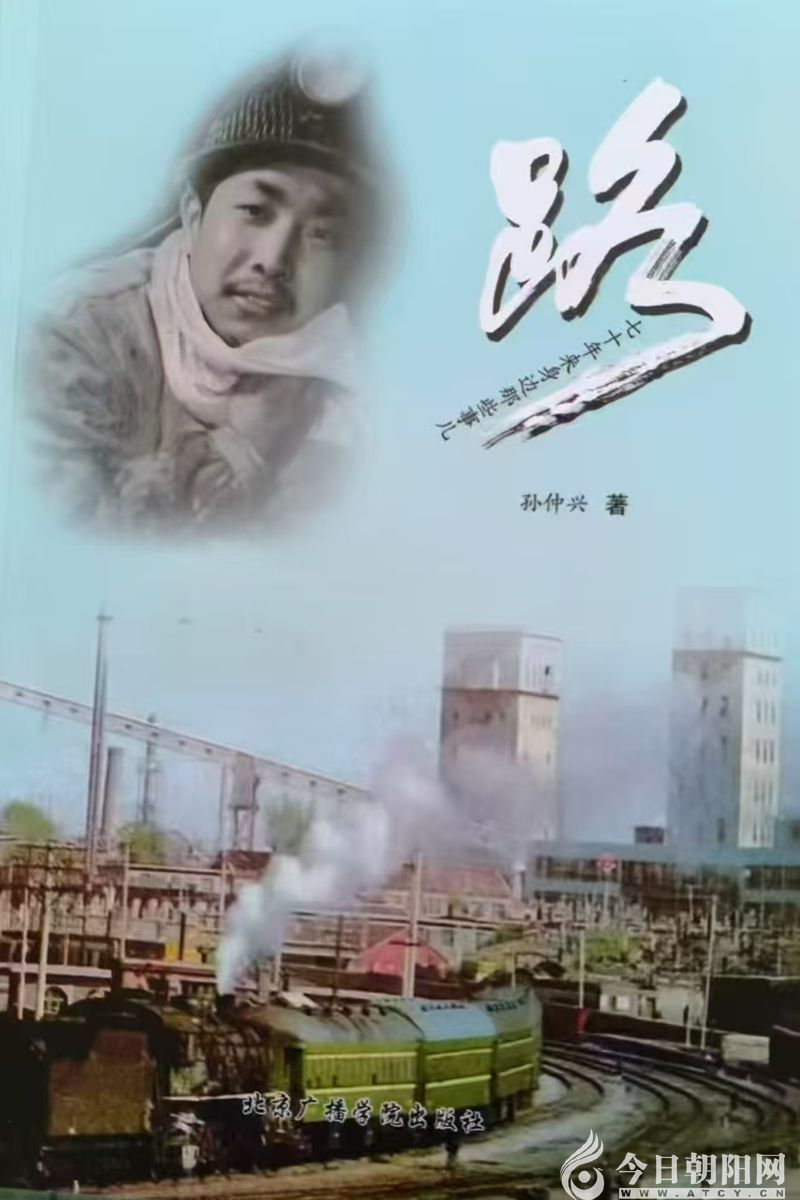

《路》文集出版赠书仪式隆重举行

文图/董立坤 孙弢(辽宁朝阳)

金风送爽,丹桂飘香。2025年9月20日下午,《路》文集出版赠书仪式在众多领导、嘉宾的见证下隆重举行。

此次仪式得到辽宁省朝阳市一些老领导及各界人士的高度关注与大力支持。原人大副主任雷达、韩军等多位领导,朝阳市文联、社科联,北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县相关部门负责人,以及来自辽宁、山西、北京等地的文化、媒体、学术领域代表,甚至一些国外友人也纷纷来电、来信表示祝贺,充分彰显了《路》文集的影响力与号召力。大会由朝阳市委组织部原副部长、朝阳市关工委副主任、朝阳市老年诗词协会会长任绍毅主持。

《路》文集作者孙仲兴先生详细介绍了文集的创作背景与核心内容,让在场嘉宾对这部凝聚了他五十余载心血、堪称其七十载丰富人生生动写照的作品有了更深入的了解。

随后,赠书环节温情上演。孙仲兴先生向建平坤达矿业有限公司、朝阳市图书馆、朝阳市档案馆、朝阳师范学院图书馆等单位赠书,各单位代表上台接收。紧接着,朝阳市图书馆、朝阳师范学院图书馆向孙仲兴先生颁发赠书荣誉证书,以表彰其对文化事业的贡献。

会上,各位嘉宾对《路》文集不吝赞美之词,饱含着对孙仲兴先生的敬意。朝阳市政府原副秘书长张精锐指出,《路》文集收录136篇文章,既是孙仲兴先生思想与文字事业成功的标志,也是他七十载丰富人生的生动写照,“永远在路上”的精神更是珍贵财富。朝阳师专原党委书记、校长雷广臻表示,孙仲兴先生是时代的记录者、思考者,发表的四千多篇新闻就是最好的证明,特别是关于朝阳市扶贫攻坚、为偏远山区喝高氟水的重大报道,曾引起高层领导高度重视,朝阳市政府四十多年前还为此嘉奖他现代化交通工具一台。朝阳市标准计量局原副局长蒋志勇、孙仲兴先生的同学阜新市邮政局原党委书记姜金生先后发言,从不同角度分享了对孙仲兴先生及其作品的看法。著名运动员李忠云的教练潘玉堂深情回顾了三十多年来孙仲兴先生为朝阳市体育事业发展作出的重要贡献。与会嘉宾盛赞《路》文集为社会文化瑰宝,称此次赠书仪式是传递精神力量的重要契机,并衷心祝愿朝阳明天更美好。

附:孙仲兴在仪式上的发言

在文集《路》出版发行赠书仪式上的发言

《路》作者 孙仲兴

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们:

大家好!

金秋时节,硕果盈枝。在这个满载收获与喜悦的美好日子里,我怀着无比激动的心情站在这里,与大家共同见证21万字文集《路》的出版暨赠书仪式。此刻,这本凝聚我七十余载人生岁月的文集终于与大家见面,心中既有对过往的深切感慨,也有对未来的殷切期许,更有对在场每一位的衷心感谢。

这部《路》,收录了我精心整理的136篇文章,从少年到古稀,四个生命阶段的印记清晰铺展——它不仅是我个人风雨人生的真实记录,更是我们这代人与时代同频共振的生动注脚,是家族记忆与社会变迁交织的微观缩影。今天,我想借这本书,和大家聊聊文字背后的故事,聊聊我与时代同行的七十载春秋。

1953年,我出生在辽宁省朝阳市北票市台吉三工村,从此与这片土地结下一生情缘。那时的我未曾想到,未来的人生会经历如此多的风雨与温暖。1958年,国家号召公私合营,我敬爱的爷爷——一位将毕生心血倾注在自家饭店的老人,毅然将饭店交给国家。可谁能料到,这份赤诚的奉献后,爷爷便卧病在床,最终永远离开了我们。年幼的我还未完全懂得生离死别的重量,就不得不面对亲人离去的悲痛。紧接着,三年困难时期来临,饥饿成为每个家庭的共同记忆。那时我刚六岁,每到秋日的周日,总会跟着父亲走进田间地头,在收割后的土地里用铁锹细细翻找,只为寻得几块遗落的地瓜——哪怕只有一小块,也能让我们暂时填填肚子。如今回想,田野里奔跑的身影、泥土的芬芳、地瓜入口的微甜,都成了童年最深刻的印记。

后来,我凭借努力考入北票县骆驼营中学——当时全县仅有的两所中学之一。正当我满怀憧憬准备安心求学时,特殊历史时期的浪潮席卷而来,学业被迫中断,这一停就是五年。对渴求知识的少年来说,五年光阴漫长而煎熬。1969年中学恢复招工,本是改变命运的机会,却因家庭原因,我两次与工作分配失之交臂。1970年,我踏上前往乡间的路,开始了知青岁月。

在农村的四年里,我从饲养梅花鹿起步,尝尽了生活的艰辛。每日的高粱米饭配咸菜是常态,饥寒与劳累是生活的底色。但正是那段岁月,让我在逆境中学会了坚韧。我至今记得,寒冬里顶着北风喂鹿时,双手冻得通红却不敢有半分懈怠;记得和乡亲们在田埂上劳作时,听他们用朴实的话语讲述生活的道理——那些来自土地的智慧,成了我人生最宝贵的财富。

1974年,我告别知青岁月,回到城市,成为北票矿务局冠山一井第一掘进队的一名井下矿工。漆黑的矿井深处,危险如影随形,我曾多次与死神擦肩而过。在矿务局的十年里,我在不同岗位间辗转:站上讲台时,我手执教鞭,用心浇灌祖国的未来,被评为局优秀教师;在三宝矿宣传部,我用笔和镜头记录时代,成为局、朝阳地区的优秀报道员;在公安处担任刑侦技术员时,我以守护矿区安宁为信念,成为优秀干警;在团委工作期间,我带领青年为“四个现代化”建设贡献力量,因表现突出获局“先进工作者”称号。

1979年,我组建了自己的小家。1980年,儿子出生——那是国家计划生育政策实施初期,这个孩子成了我此生最深的牵挂。看着他一天天长大,我更懂得了责任的重量,也更加努力工作,希望能为他、为家人创造更好的生活。

1984年,我的人生迎来重要转折——调任朝阳电视台,从此与新闻事业紧密相连。1994年,我参与组建辽宁电视台朝阳记者站,在新闻一线深耕三十一年。这期间,我亲眼见证着社会的深刻变革:既目睹过矿山倒闭、工厂转型时工人的不易,感受过医疗、教育、住房改革初期部分家庭的阵痛;更见证了改革开放带来的切实福祉——曾经的“饥寒交迫”变为“丰衣足食”,延续千年的农业税成为历史,农民生活越过越红火;曾经“楼上楼下、电灯电话”的梦想早已实现,高铁、小汽车等现代化生活早已融入日常。小时候去北京要花两天一夜,如今坐高铁一个多小时便能抵达。每次看到这些变化,我总忍不住感慨:生活在变好!这些鲜活的时代印记,也成了我新闻报道中最生动的素材——我想用镜头和文字,永远留住这些珍贵的历史瞬间。

1983年,我紧握右拳,郑重宣誓加入中国共产党。从那一刻起,“为人民服务”的宗旨便深植于心,成为我人生道路上永不褪色的信仰。

后来,我下派到凌源县担任乡党委副书记。在基层的日子里,我常深入田间地头与乡亲们拉家常,坐在农家炕头共商发展之计。那些“县优秀共产党员”“县先进工作者”的荣誉证书,不仅是对我工作的肯定,更是我与群众并肩奋斗、结下深厚情谊的见证。每当翻看这些证书,我总会想起乡亲们朴实的笑容和对美好生活的向往。

数十年来,我始终坚守新闻宣传阵地,累计播发四千多条电视新闻作品,在人民日报、新华社、工人日报、中央广播电视总台等主流媒体及部分海外平台发表两千五百多篇文章。其中二十多篇作品获市、省乃至全国电视新闻一等奖,数十篇获二、三等奖,我也曾连续五年被评为辽宁电视台优秀记者。这些荣誉,如同职业生涯中的星辰,映照出我对新闻事业的热爱与执着,也激励我不断前行。

1992年,我在北京广播学院(现中国传媒大学)读研期间,受学院委托主编全国城市电视台首部理论与实践结合的《红绿蓝实践》论文集。为梳理电视行业发展脉络,我查阅大量资料、走访业内前辈,倾注无数心血。这本书于1994年由北京广播学院出版社出版,学院刘继南院长亲自作序,中央电视台洪民生台长题写书名——这是对我极大的鼓励与肯定。

2022年,我又主编了我国首部聚焦北票市舍宅大院文化的《舍宅情缘》。这本书记录了上世纪五、六、七十年代底层人群的民俗风貌与民生百态,我希望用文字保存那些正在消逝的乡土记忆与人情温度。值得欣慰的是,《红绿蓝实践》与《舍宅情缘》均被国家图书馆、辽宁图书馆、南开大学、南京传媒大学等机构收藏。想到自己的文字能为社会留存一份记忆,我便觉得所有付出都值得。

这部《路》文集中,还藏着许多人生片段:《绿色小火车》以孩童视角,记录我第一次乘坐北票矿务局通勤小火车的新奇与兴奋;《小淘气包》《挖坑》里,有我儿时的调皮模样,也有父亲的包容与教导;《铁轱辘圈儿》则讲述父亲教育子女的良苦用心——这些寻常小事,如今都成了最珍贵的回忆。

《奖状》一文里,我写下年少时的磨砺;六篇《青年点的艰苦岁月》,真实记录了那个年代的成长印记。从农村回到矿山后,我用文字记录煤矿工人“特别能战斗”的奉献精神——这份感动,让我在每个岗位上都提醒自己:要干一行、爱一行、钻一行,要有强烈的责任感。当老师,就做学生信赖的好老师;当记者,就做贴近群众的“泥腿子记者”;做党务工作,就对得起组织的信任、乡亲们的期待,对得起胸前的党徽。

成为职业记者后,我更懂得珍惜党和人民赋予的职责,始终牢记“为时代鼓与呼”的使命。四十多年来,我走遍朝阳的山山水水、村村寨寨,用镜头捕捉真实瞬间,用文字记录动人故事。我的报道,上至省领导基层调研的务实作风,下至普通百姓的家长里短,始终坚持真实、客观、生动。《省长与市长》一文,记录了岳岐峰省长单车下乡、刘相荣市长骑车访民情的亲民之举;我较早关注并宣传朝阳红山文化,让这一中华文明的重要源头为更多人知晓;也用手中的镜头,向全国展现朝阳改革开放后的新面貌、新成就。回首四十载记者生涯,我无怨无悔——能成为时代的记录者、思考者,能与祖国同呼吸、共命运,是我此生最大的荣幸。

今天,《路》的出版对我而言,是人生的小结,更是新的起点。未来,我将继续扎根朝阳这片热土,用文字记录生活,用镜头见证时代。

在此书付梓之际,我最想表达的是感恩。首先要缅怀那些已故的老领导:张爱友、莫士奎、汪作起、金允模、马丙发、崔志政、张旭明——他们的教导与扶持,我永远铭记。尤其难忘于海清老先生,当年是他将我从偏僻的三宝煤矿调至北票矿务局公安处,给了我改变命运的机会。如今他已九十六岁高龄,愿老先生福寿安康、平安吉祥。还要感谢武乐群、律相银、刘贵成、刘万春、张健、李秀珍、张金萍、佟国民、卢玉、肖洪昌、刘福成、孙轶、韩军、雷达、吕仕信、艾红锷、孙国礼、陶维军、乌晓明、闫玉、何晋欣等一众友人,无论顺境逆境,你们始终给予我无私支持与鼓励——这份情谊,我终身难忘。在此,向你们致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢!

同时,感谢今天到场的每一位来宾——感谢大家在百忙之中莅临《路》的出版赠书仪式。希望这本小书能带给您一些思考,一些共鸣。

最后,千言万语汇成一句话:愿友谊长存,愿真情永在!谢谢大家!

(本文原载于2025年9月20日今日朝阳网,<文化产业><文产资讯>栏目,原标题:《《路》文集出版赠书仪式隆重举行(董立坤 孙弢)》)

[责编 熙楉]

《路》文集出版赠书仪式隆重举行(董立坤 孙弢)

《路》文集出版赠书仪式隆重举行(董立坤 孙弢) 【好名声网】范德昌水墨小品新作

【好名声网】范德昌水墨小品新作 【好名声网】范德昌二十四孝图(四)

【好名声网】范德昌二十四孝图(四) 【好名声网】范德昌二十四孝图(三)

【好名声网】范德昌二十四孝图(三) 【好名声网】范德昌二十四孝图(二)

【好名声网】范德昌二十四孝图(二)  【好名声网】范德昌二十四孝图(一)

【好名声网】范德昌二十四孝图(一) 河南方城:烩面品牌响当当 文旅名片亮闪闪

河南方城:烩面品牌响当当 文旅名片亮闪闪 【好名声网】范德昌兔年吉祥水墨小品(四)

【好名声网】范德昌兔年吉祥水墨小品(四)